我們擅長商業策略與用戶體驗的完美結合。

歡迎瀏覽我們的案例。

低調的知乎,交出了一份不俗的“答卷”。

昨日(美東時間8月16日),中國最大的問答式在線社區知乎(NYSE:ZH)公布了截至2021年6月30日的第二季度未經審計財務報告。財報顯示,知乎第二季度營收達6.384億元(人民幣,下同),同比增長144.2%,毛利率由去年同期的48.4%增長至2021年第二季度的59%。

基于此,知乎在低迷的中概股中逆勢翻紅,昨日收盤價報9.78美元/股,漲幅5.16%,總市值為54.92億美元。

萬萬沒想到,知乎越“茍”越肥

一份亮眼的財報,離不開核心數據陡峭的增長曲線支撐。

知乎財報顯示,截至6月30日,Q2季度營收達6.384億元(9890 萬美元),同比增長 144.2%。知乎官方給出的解釋是,營收增長主要歸功于不斷擴大的用戶規模和單用戶平均收入額的增加——Q2季度知乎平均月付費會員數約為470萬,同比增長121.1%;付費率由2021年第一季度的4.7%提升至2021年第二季度的5%。

另外,知乎向虎嗅表示,品牌投放一定程度上帶動了用戶增長:

今年1月恰逢知乎10周年,公司做了一系列的品牌活動,包含《答案奇遇夜》晚會、《新知青年大會》等;五四青年節推出的微電影《重逢》上線后,3 天播放量超 1 億;知乎高考活動,相關問答總瀏覽量近20億次,吸引近 3500 萬用戶消費高考內容,是今年全國高考的報考人數的三倍多。

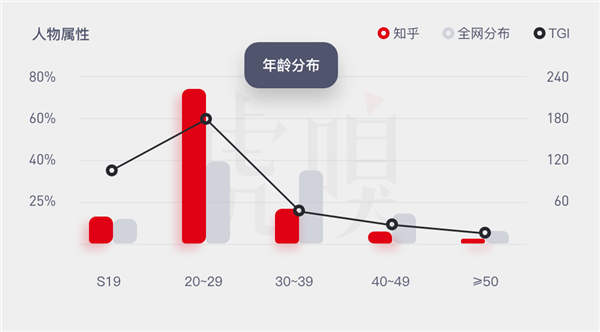

得益于此,知乎Q2季度在用戶活躍度上也展現出不俗的增長勢頭,平均月活躍用戶數(MAU)達9430萬,同比增長46.2%。其中,年輕用戶成為增長主力軍——數據顯示,過去兩年知乎平均月活躍用戶中18至25歲的用戶占比達到40%以上,絕對值增長超四倍。

2020年知乎曾在百度指數的用戶搜索畫像分布

如果沒記錯的話,知乎上市之前對外宣稱注冊用戶2.2億,上市之后便不再公布這一數據。按照知乎Q2財報中披露的9430萬平均月活躍用戶數(MAU)計算,等于說知乎平臺上用戶能保持接近42%活躍度——要知道,知乎作為一個學習型社區而非娛樂平臺,其服務本身是背離人性舒適慣性的,能夠維持如此高的用戶粘度和忠誠度難能可貴。

至于盈利方面,該季度知乎的毛利潤為3.766億元,相較2020年同期的1.264億元增長197.9%;毛利率提高至59%,2020年同期為48.4%。

具體來看,Q2季度知乎四大業務均在保持增長:

線上廣告業務收入為2.483億元,同比增長48.4%,占總收入比例為38.9%;

商業內容解決方案業務收入2.074億元,同比增長1529.3%,占總收入比例為32.5%;

付費會員業務收入1.549億元,同比增長123.5%,占總收入比例為24.3%;

其他業務(職業培訓、在線教育、電商等)收入2778萬元,同比增長130.9%。

也就是說,知乎的營收結構正變得越來越健康——2021Q1季度,知乎四大業務的營收占比依次為:廣告、付費會員、內容商業解決方案、其他;2021Q2季度,上述四個板塊的營收占比變為:廣告、內容商業解決方案、付費會員、其他。

其中,值得注意的是,廣告收入占比已由去年同期的64%下降至39%,商業內容解決方案業務首次成為知乎第二大收入來源。

要知道,兩年前知乎才正式從公司層面重視商業化。雖然起步晚,但主營業務(在線廣告、付費會員、商業內容解決方案)廣義上都可歸類為廣告(輕資產業務),Q2季度能保持如此強勁的增長勢頭,甚至多項指標實現翻倍,足見知乎商業化的潛力。

從宏觀層面出發,國家市場監管總局最新數據顯示,2019年廣告市場總體規模達8674.28億元,如果刨去戶外、央視、電視臺等,互聯網大約占一半,縱使百度、騰訊、字節跳動、快手、B站在前,知乎努努力增長十倍(知乎廣告2019年、2020年收入分別為5.27億、8.43億)完全不是問題。

這個判斷主要基于三方面考慮:

一是去年整體廣告市場疲軟環境下,知乎仍獲得全年近50%的增長,遠高于廣告市場大盤;

二是知乎獨占賽道前提下,其累積的細分行業知識、精準的行業觀察甚至媲美維基百科,沒道理比百度還不受待見,稍微放寬軟廣及商業內容解決方案的門檻,增長都會成倍攀升。比如商業內容解決方案業務2020年下半年才規模化運營,該季度就同比增長1529.3%;

三是“雙微一抖”(微信公號、微博、抖音)內容生命周期非常短,而知乎上內容呈現有很強的長尾效應,熱門問答會長時間優先展示,企業對于類似競價排名方式的輿情公關需求旺盛。而且,根據知乎招股說明書,商業內容解決方案的整體點擊率是傳統廣告的2倍。

從“增肥”到“增肌”,知乎要解決的問題不少

即便知乎“茍”出了一身膘,但“增肥”不等于“增肌”。

誠然,知乎Q2季度各項數據喜人,但營收、用戶數據增長的背后是運營費用的高漲。財報顯示,2021年二季度知乎總運營費用7.27億元,較去年同期增長156%,其中銷售和營銷費用4.432億元,2020年同期為1.467億元。

也就是說,Q1、Q2季度知乎處于一個“花錢買增長,增收不增利”的階段(僅觀測前兩個季度數據難免片面,還有待繼續觀察)。

不僅如此,2021年一季度、二季度,知乎在非美國通用會計準則下的凈虧損數據,都出現了同期擴大的情況,一季度擴大了19.7%,二季度擴大了184.9%。

等于說,知乎Q2季度虧損在持續擴大,且離盈利越來越遠。

知乎高管在電話會議上說明了主營業務成本增加的原因,“從2020年同期的1.35億元增加至2021年二季度的2.618億元,主要由于知乎廣告服務、內容相關成本的增加,以及用戶的快速增長所導致的云服務和帶寬成本的增加。”

知乎還進一步對虎嗅解釋了營銷費用增加的主要原因,“該季度營銷費用大幅增加,主要原因是促銷和廣告活動的費用增加,而這部分費用主要為了吸引新用戶、加強品牌知名度。”

對此,有用戶質疑,現在知乎廣告在開屏頁、發現界面、信息流、評論區、底部推薦等功能模塊無孔不入,甚至還將品牌提問穿插在Live特別現場。這些密集滲透的廣告自然會遭到老用戶、創作者的情感抵觸。不僅因為廣告驟增之后氛圍的無序,而是基于默認的假設——精神社區在商業化過程中,很容易出現烏托邦崩塌的幻滅感。

該用戶還表示,“雖然知乎和quora保持著一樣的初心,但目前知乎粗放的商業化策略已經影響到用戶體驗”。

知乎用戶“陳章魚”就對知乎推薦取向反復橫跳有過這樣一個論斷,“知乎現在最大的問題,其實是在傳統的人關注人的內容模式,和機器推薦的內容模式之間,搖擺不定。”

當然,這也不能全怪知乎,互聯網從來只是工具,它改變不了商業本質,更替代不了產品體驗。如今的互聯網內容平臺都面臨著商業化的難題,如何既保證用戶體驗又能賺到更多的錢一直是個兩難的問題。

況且,互聯網公司都被裹挾在流量饑渴、營銷鋪路的循環中,“虧損換未來”經過十幾年的洗禮,已經成為一套成熟的互聯網打法。在投資人眼里,一家公司的估值不是它曾經的盈利,而是基于其未來的想象空間。

比如,支付、團購、網約車都曾在“燒錢”中涅槃,京東、美團、滴滴、58都是承受流血搶占市場的成功案例,知乎也不例外——從上市以來的表現看,正試圖通過加大營銷撕開吸附流量,加大問答領域掌控力。

問題是,“虧損換未來”的互聯網打法真的會在社區產品身上奏效嗎?京東、美團屬于平臺級產品,虧損多年并不是依靠商品低價去獲取用戶,而是將資金用在打造供應鏈、物流、倉儲、IT系統等方面,通過戰略虧損打造平臺化的生態循環。

知乎作為一個問答社區,想活的更好必須跑通商業模式實現盈利,證明那些被網友調侃“年薪百萬”的知乎er“含金量”幾何——也就是要向市場回答:靠營銷拉增長,知乎如何盈利的問題。

比如,知乎依靠獨有生態孵化的商業內容解決方案業務就是一種強交互、定制化、基于內容的效果營銷方案,與純廣告業務(開屏、信息流等硬廣)有很大區別,不管該業務天花板有多高,其他人很難從知乎手里搶蛋糕。

不過,當前的亮眼數據很大程度上依賴于知乎商業化起步晚,各項業務基數小,一旦未來增速放緩甚至下滑,資本市場開始重新審視其賺錢能力時,不排除會是另一番景象。