我們擅長商業策略與用戶體驗的完美結合。

歡迎瀏覽我們的案例。

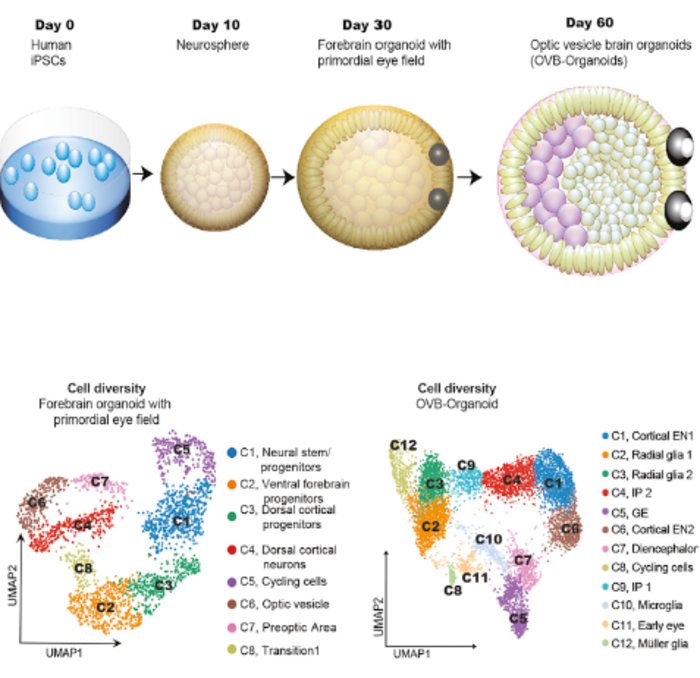

據外媒報道,研究人員在實驗室培育的微型器官方面取得了驚人突破。通過利用誘導多能干細胞(iPSCs),該團隊誘導大腦類器官發展出基本的眼睛結構,這種結構可以感知光線并向大腦的其他部分發送信號。

人類的大腦是自然界造出來的最復雜的東西之一,為了幫助我們更好地理解它,科學家們一直在實驗室里制造微型大腦。據了解,皮膚細胞取自成人捐獻者,在恢復成干細胞后放入模擬大腦發育環境的培養液中從而使它們形成不同的腦細胞。最終的結果是一個豌豆大小的三維大腦模型,它可以用來研究發育、疾病或藥物效果。

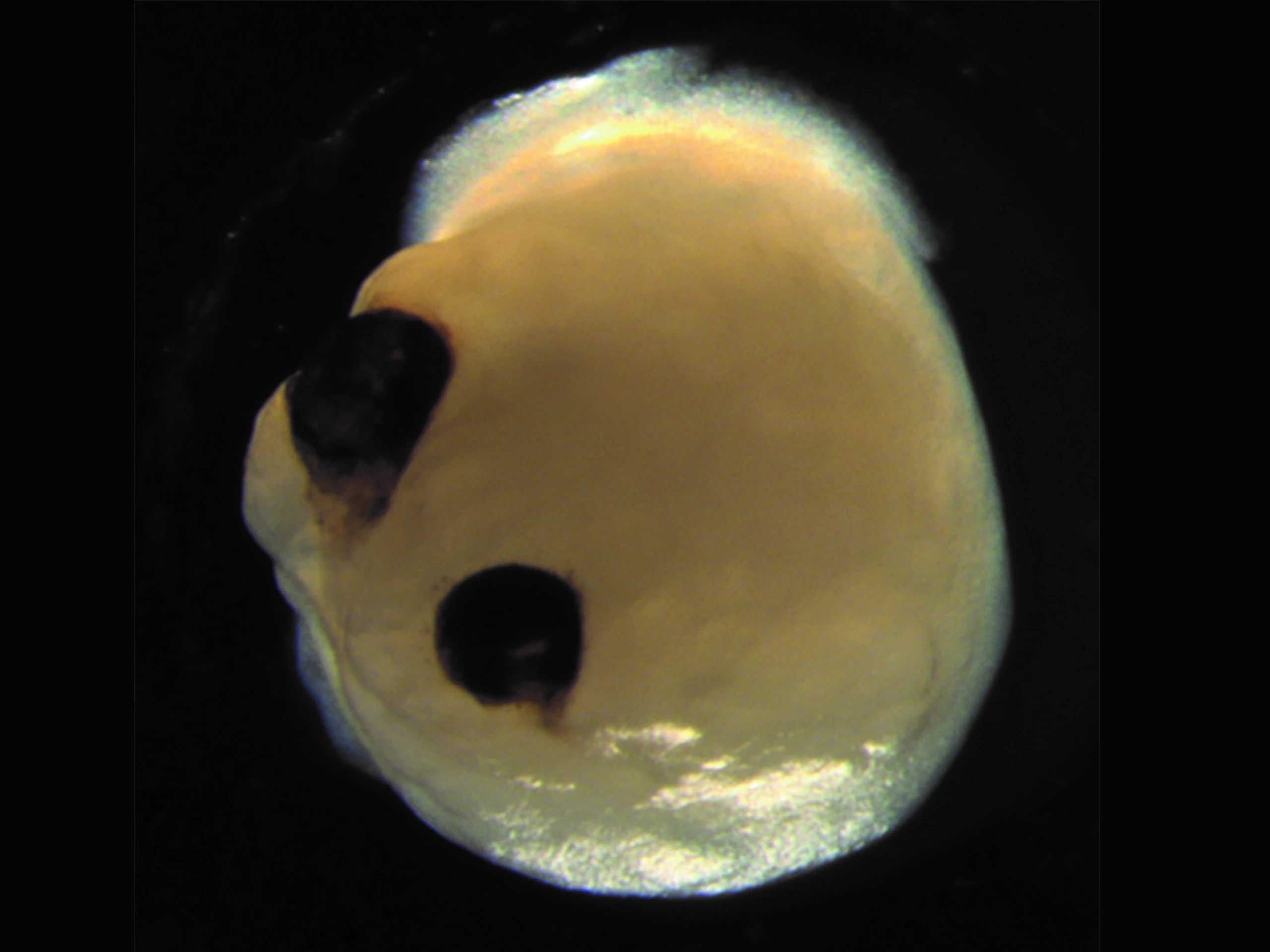

現在,杜塞爾多夫大學醫院領導的團隊讓這種研究更進一步。據悉,該研究小組已經培育出具有視覺杯的腦器官,視覺杯是在眼睛中視神經跟視網膜相遇方發現的視覺結構。它們在小大腦的前部對稱地生長,這給了這個類器官一個引人注目的面孔。

但最重要的是,這些視神經杯是功能性的。它們含有多種不同類型的視網膜細胞,這些細胞形成了神經元網絡,它們對光線做出反應并將這些信號發送到大腦。晶狀體和角膜組織也會形成。

“在哺乳動物的大腦中,視網膜神經節細胞的神經纖維伸出來跟它們的大腦目標連接,這在體外系統中從未顯示過,”該研究的論文資深作者 Jay Gopalakrishnan 說道。

團隊使用了來自 4 名捐贈者的干細胞,他們在 16 批細胞中制造了 314 個腦器官,其中約 72% 形成了視神經杯。這些結構在 30 天開始出現并在 50 天內成熟,研究小組表示,這跟人類胚胎發育視網膜的時間框架相似。這項研究表明,這項技術是可復制的,盡管為了將它們用于研究還需要進一步的工作來保持它們的可行性。

Gopalakrishnan 表示:“我們的工作強調了大腦類器官產生原始感覺結構的顯著能力,這種感覺結構是光敏的并擁有類似于體內發現的細胞類型。這些類器官可以幫助研究胚胎發育期間的腦-眼相互作用、為先天性視網膜疾病建模,并為個性化藥物測試和移植治療生成患者特定的視網膜細胞類型。”

雖然這些類腦器官仍非常初級,但如果它們繼續發展,可能有朝一日會引發倫理問題。之前的研究已經在兩個月大的類器官中檢測到腦電波,大致相當于早產嬰兒的腦電波,并進一步發展可能會產生具有某種形式的自我意識甚至意識的迷你大腦。像視覺這樣的感官輸入可能是其中的關鍵因素。這是科學家需要關注的問題。

(邯鄲小程序開發)